【文/观察者网专栏作者 张仲麟】

国庆节,电影《志愿军3:浴血和平》如期上映。作为《志愿军》系列的第三部也是最后一部,这部收官之作备受关注。而“浴血和平”这四个字鲜明地突出了影片主题——和平究竟是如何到来的?

如果单纯从战争题材电影的角度来看,《志愿军3:浴血和平》显然还有不少提升空间。片中的某些战斗场景和剧情安排多少令人一言难尽,例如金城反击战中的坦克战部分。

然而,相较新世纪以来其他抗美援朝题材影片,《浴血和平》还是带来了不少突破。影片首次直接展现了美军在朝鲜战场上对志愿军及朝鲜人民发动的细菌战的历史,以及细菌战对志愿军将士造成的非人摧残,尖锐谴责了美军的反人类战争罪行。

更重要的是,与以往影片不同,《志愿军3:浴血和平》大胆选择以停战谈判为主线展开剧情。这一别出心裁的切入点让人耳目一新。

战场上得不到的,谈判桌上也别想得到

开战容易停战难,要结束一场战争无非两种途径:要么一方被彻底打败,无条件投降;要么双方谁也无法消灭谁,最终通过停战或和平协议收场。前一种情况并不多见——大家熟知的日本投降便属此列。而当交战双方背后都有大国直接或间接介入时,往往谁也奈何不了谁,最后以停战协议收场才是常态。这时,战争的最终结果通常取决于谈判桌上形成的协议文本,也就是双方谈判代表达成并认可的具有法律效力的文件。

具体到抗美援朝,这场战争想要通过谈判结束绝非易事,这从中美双方悬殊的国力对比就可见一斑。彼时志愿军第五次战役刚刚结束,面对美军在技术装备和海空火力上的绝对优势,志愿军未能继续南进并承受了不小损失。因此在谈判一开始,美方在心理上颇为倨傲,仗着优势地位狮子大开口,漫天要价。

停战谈判于1951年7月首次在开城的来凤庄举行,一开始便充满了斗智斗勇。美方自恃武力优势,态度强硬、要价不逊,试图通过拖延和讹诈来谋取不对等利益。第一次谈判时,美方代表甚至无理要求中朝军队在实际控制线基础上再向后撤几十公里,让出上万平方公里的土地,否则就“让炸弹、大炮和机关枪去辩论吧!”

这番赤裸裸的威胁话音未落,美军果然转身发动了新的“夏季攻势”和“秋季攻势”,企图以边打边压的方式迫使中朝方面在谈判桌上让步。正如电视剧《功勋之能文能武李延年》所展现的那样,这段时期美军一面强硬叫价、一面军事施压,妄图以武逼和。

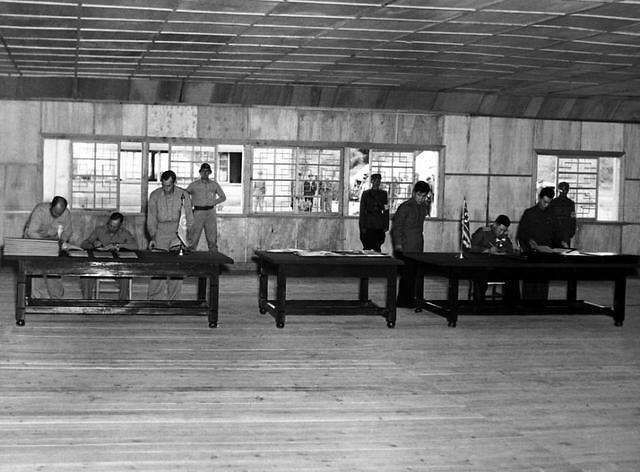

1951年双方首次谈判

抗美援朝停战谈判之所以旷日持久、异常艰辛,很大程度上是因为前线战场与谈判桌紧密关联、互相影响。正如影片所展示:“前线战斗血火交锋,谈判桌上唇枪舌剑”,两个战场相互交织在一起,共同构成了抗美援朝战争的完整图景。

中朝方面从一开始就清醒认识到:只有打得赢,才能谈得成;战场上的胜利才能为谈判桌赢得主动与底气。因此,中朝确立了“以打促谈、以战止战”的战略方针:一方面积极寻求谈判,另一方面绝不放松战斗准备,以军事打击促使敌人在谈判中低头。

在长达两年多的边打边谈过程中,美军不断加码所谓的“极限军事压力”,先后调集其三分之一的陆军、五分之一的空军以及近一半的海军兵力投入朝鲜战场,企图在军事上逼我方就范。敌人甚至狂妄放言:“在谈判桌上得不到的,就到战场上去夺取!”对此,中朝军队针锋相对,用坚决的行动表明:谈判桌上得不到的东西,你在战场上一样休想拿走!

每当美方在谈判中提出无理要求遭到拒绝,便铤而走险发动新的军事冒险;而志愿军将士每次都在战场上狠狠予以回击,打得敌人头破血流。可以说,停战谈判取得的每一步进展,都是中朝军队在前线以沉重打击换来的。举世皆知的上甘岭战役,就是上述逻辑的典型例证。

1952年,美军发动“摊牌行动”,企图夺取五圣山制高点,在战场上抢占筹码,从而在谈判中逼我方让步。为此,美军投入了巨大的兵力和火力,累计倾泻炮弹190万发、投下炸弹五千多枚,打出了“范弗里特弹药量”,硬是把上甘岭山头削平了两米。

然而,即便如此炮火倾泻,仍无法撼动志愿军战士的钢铁意志。他们深挖洞、广积粮,在坑道工事中顽强坚守,直到大部队反击收复阵地。正是这些前线将士浴血奋战铸就的一个又一个胜利,为谈判代表争取到了更多的筹码和底气,可以与美国人针锋相对据理力争。

凭借前线将士“打不垮、炸不烂”的顽强意志和一系列战场胜利,中朝代表团在谈判中逐步掌握了主动权。到了1953年春,随着战场形势日益向我方倾斜,加之美国国内政权更迭(艾森豪威尔就任总统并承诺结束战争),美方态度开始松动。当年6月,美军被迫在战俘遣返问题上让步,与我方达成协议,接受了中朝方面提出的原则性方案。

而当李承晚集团企图破坏协议、单方面扣留朝方战俘时,中朝方面果断推迟签字,并于7月中旬发动了最后一次大规模反击——金城战役。志愿军旋即在短短数日内全歼韩军4个师,向南推进最远达18公里,彻底打碎了敌方最后的幻想。

至此,美方再无牌可打,只得在1953年7月27日低下头签署了《朝鲜停战协定》,让和平的曙光终于出现在朝鲜半岛上。

1953年7月27日,在板门店正式签署停战协定

没有硝烟的战场

在影片《志愿军3:浴血和平》中,停战谈判代表团是剧情发展的主线,其成员就是影片的主要人物。他们看似文质彬彬、衣冠整洁,但同样是战士,是奋战在没有硝烟的战场上的战士。如果说志愿军战士展现的是不畏强敌的不屈精神,那么谈判代表们展现的则是中朝人民的骨气与定力。

谈判桌就是战场。代表团的每一句立场陈述、每一次沉默对峙,都是在捍卫国家的尊严。谈判代表团的成员中,不少人本就是沙场老将或外交健将,他们既有军人无惧强敌的血性,也有外交家运筹帷幄的智慧。

在停战初期的多轮谈判中,连基本的会议议程和礼节都有弥漫的火药味(影片中对此有所呈现)。美方代表有时故意找借口阻挠我方发言,我方则抢占先机,据理直陈;当对方无理取闹、对提议置之不理时,中朝代表也针锋相对予以还击。

谈判中一度出现双方谁也不理谁的局面——代表们在会议桌前相互沉默对峙长达130分钟,紧张气氛仿佛令空气都凝固了。这场旷日持久的无言较量,被称为高度紧张的“精神战”。

最后,中朝代表团凭借超乎常人的冷静和耐心,硬是“坐”到了最后,坚持到对手先眨眼,赢得了这场“眨眼游戏”的胜利。可以说,谈判桌上的每一次唇枪舌剑都是国家意志的较量;那些据理力争、不卑不亢的谈判代表,与浴血奋战的前线将士一样,都是保家卫国的英雄。

谈判场也是战场,同样会有伤亡和牺牲

板门店中立区的谈判环境极其艰苦:简陋的帐篷会议室夏天宛如蒸笼,冬天犹如冰窖。代表团成员们常年忍受着蚊虫叮咬和敌机轰扰,夜以继日地研究方案。面对美军的空袭、骚扰和特务渗透破坏,他们始终不为所动,坚守在各自的岗位上。翻译文件、核查情报、拟定条款。代表们以纸和笔作枪弹,以谈判桌为战场,同美方代表团短兵相接、唇枪舌剑,坚决捍卫国家利益。战场上打不垮的民族意志,同样体现在谈判桌前那绝不弯曲的脊梁上。

值得一提的是,美国拍摄的朝鲜战争影片《猪排山》,也从美军视角展现了中朝谈判代表团给对手留下的深刻印象。片中,中国谈判代表叼着香烟,用轻蔑的眼神盯视着美方代表团,以沉默施加心理压力,随即又以一种不屑的语气化作刀剑刺向美方,等待着阵地易手的消息。

最终,我们赢得了这来之不易的和平。这份和平是靠浴血奋战拼来的,更是凭借钢铁般的意志谈出来的。正如影片《志愿军3:浴血和平》结尾致敬所言:

每一位在战场和谈判桌上为祖国奉献的英雄,都值得永远铭记。在那份停战协定书上,凝结着无数志愿军英烈的鲜血;也书写下了谈判代表团不畏强权、据理力争,在谈判桌上捍卫国家利益的精神。

此时此刻,恰如彼时彼刻

抗美援朝停战谈判的历史早已载入史册,但其中蕴含的博弈逻辑和斗争经验,在今天依然值得借鉴。不同的是,如今的战场已不再是硝烟弥漫的朝鲜半岛,而变成了没有硝烟的贸易战、科技战;交锋所用的武器也从机枪大炮变成了商品和技术。历史与现实在这里交汇出惊人的相似:同一个美国,依旧热衷于通过极限施压来逼迫对手就范。而我们的态度与当年毫无二致:“谈,大门敞开;打,奉陪到底。”

2018年以来,美国单方面挑起对华关税战,多次挥舞加征关税的“大棒”,妄图通过惩罚性关税、出口管制等手段迫使中国屈服。本质上,这种做法就是将关税武器化、将经贸分歧政治化,以便在谈判中谋取单方面利益。这种手段与当年美方在朝鲜停战谈判中漫天要价、耀武扬威的做派如出一辙。

在高科技领域,美国动用国家力量围堵打压中国企业,先后将华为等公司列入“实体清单”,限制芯片供应和技术合作,筑起“小院高墙”企图卡住中国高新产业的脖子。这种技术封锁和制裁,无非是想营造压力态势,从而逼迫中国在谈判中让步妥协。这套把戏,与抗美援朝时期美军对我方阵地的狂轰滥炸并无两样。

在阿拉斯加会谈、日内瓦会谈、马德里会谈等一系列交锋中,中国代表团在谈判桌上给予了美方迎头痛击。而我们谈判代表的底气,正是来源于国内各条战线取得的突破性成果,使得美国人的讹诈在中国面前从未得逞,只能另寻他途。

科技战线上的重大突破为谈判战线提供了充足的“弹药”,而谈判战线取得的进展又反过来巩固了科技战线的成果。当此之际,当年的停战谈判代表团与当下中美经贸问题谈判代表团仿佛跨越时空,共同坐在了同一张谈判桌旁。

影片中有这样一个细节:李克农拿出《辛丑条约》签署现场的照片,为代表团工作人员鼓劲。而120年后的又一个辛丑年,中国早已换了人间

历史和现实一再表明,美国的极限施压吓不倒中国。面对贸易战的冲击,中国政府和人民展现出了高度的理性和坚定,对美国的无理要求予以坚决反击,让特朗普政府屡屡碰壁,甚至落得了一个TACO(Trump Always Chickens Out,“特朗普总是临阵退缩”)的绰号。

这种斗争精神源于我们对历史经验的深刻汲取。中国人民深知面对霸权讹诈,软弱退让只会让对方得寸进尺;唯有不畏战、不苟战,才能迫使对方回归理性。无论是昔日的朝鲜战场,还是今天的经济、科技战场,中国从不惧怕任何强权的挑战。美方惯用的极限施压老把戏,对意志如钢铁般坚韧的中华民族从未奏效,将来也注定无用武之地。

回望70多年前,我们的先辈在极其劣势的条件下,凭着一腔热血硬是顶住了世界头号强敌的压力,迫使其在谈判桌上签字认输。这种血性与意志,早已深深融入了中华民族的精神血脉。

当年志愿军将士有一句豪言:“谈判可以,和平可以;但若敌人执迷不悟,我们奉陪到底!”时至今日,这种硬骨头精神依然激励着我们,令我们在面对任何外来压力时都决不退缩。我们的立场从未改变:谈,大门敞开;打,奉陪到底!

《浴血和平》这部影片告诉世人:和平从来不是凭空得来的,而是通过浴血奋战争取而来的。它也提醒我们,谈判桌从来不是妥协投降的地方,而是没有硝烟的战场。真正的和平,从来不是求出来的,而是拼出来、谈出来的。当今中国,早已非昔日任人欺凌之中国。我们继承先烈遗志,既怀抱和平发展的真诚愿望,也坚守着“不惹事,但也不怕事”的坚定意志。

本文系观察者网独家稿件,文章内容纯属作者个人观点,不代表平台观点,未经授权,不得转载,否则将追究法律责任。关注观察者网微信guanchacn,每日阅读趣味文章。